5月15日~5月24日まで、秀山堂画廊にて二人展(戸島朋子・横尾英子)を開催いたします。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄り下さいませ。

以下、横尾英子出品作品です。

会場の様子です。

戸島朋子さんの作品もアップしました。

5月15日~5月24日まで、秀山堂画廊にて二人展(戸島朋子・横尾英子)を開催いたします。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄り下さいませ。

以下、横尾英子出品作品です。

会場の様子です。

戸島朋子さんの作品もアップしました。

桜の花の新作です。随時更新してまいります。

毎年鏡開きの11日前後に、新宿御苑へスケッチの下見に出かけます。まずは大木戸門から入って、サービスセンター前の寒桜がどんな具合に咲いているかを確認します。

今年もここの桜は気が早く、もうすでに3~4分咲きです。この桜は人気者なのと、少し高い位置に枝があるので「今年も会いに来たよ!!」とご挨拶だけです。

次に向かうのは、新宿門近くの蝋梅です。 「ああ、今年もこんなに咲いちゃってる!!」と、毎年同じように蝋梅を見て慌てます。しばらく蝋梅のいい香りを楽しみながら、明日からどの枝をスケッチしようかと考えます。

「ああ、今年もこんなに咲いちゃってる!!」と、毎年同じように蝋梅を見て慌てます。しばらく蝋梅のいい香りを楽しみながら、明日からどの枝をスケッチしようかと考えます。

そして次に向かうのは、お茶室近くの寒桜。途中、大きなユリノキを見ながら・・・↓ 毎年スケッチをする寒桜にたどり着くと↓

毎年スケッチをする寒桜にたどり着くと↓ まだまだのんびりと咲き始めていてくれて、これから満開になるまでには少し余裕がありそうと、毎年ここでホッとします。この木は大木の寒桜なのと、まだこの季節にはほとんど咲いていないので、ちょっとだけ手馴らしのスケッチをします。

まだまだのんびりと咲き始めていてくれて、これから満開になるまでには少し余裕がありそうと、毎年ここでホッとします。この木は大木の寒桜なのと、まだこの季節にはほとんど咲いていないので、ちょっとだけ手馴らしのスケッチをします。 15分ほどスケッチをして、気になる桜の木を眺めながら、去年桜に詳しい方に教えていただいた「市原虎の尾」という変わった名前の桜の木の枝を見に・・・

15分ほどスケッチをして、気になる桜の木を眺めながら、去年桜に詳しい方に教えていただいた「市原虎の尾」という変わった名前の桜の木の枝を見に・・・ このサボテンのような桜の木に、今年も美しい花が咲くのが楽しみです。↓去年の4月8日の写真です。

このサボテンのような桜の木に、今年も美しい花が咲くのが楽しみです。↓去年の4月8日の写真です。 お団子を積み重ねたような枝の先端に、白い八重桜の花束がのっているかのようです。この枝のお団子1つで1年成長した跡なんだそうです。

お団子を積み重ねたような枝の先端に、白い八重桜の花束がのっているかのようです。この枝のお団子1つで1年成長した跡なんだそうです。

その後、気になる木々にあいさつをして 今年こそ琵琶の花のスケッチ(12月くらい)を忘れないようにしなければ・・・などとと考えながら、今年のスケッチ初め?と下見の1日でした。

今年こそ琵琶の花のスケッチ(12月くらい)を忘れないようにしなければ・・・などとと考えながら、今年のスケッチ初め?と下見の1日でした。

今春のスケッチをもとに、白妙という名の桜の花を描きました。綺麗なウエーブを持つ、白い八重の美しい桜です。新宿御苑では人気の桜なので、なかなかスケッチが思うようにできないのですが、今年は開花がソメイヨシノと重なったので、運よくスケッチができました。この作品は、12月9日(金)〜17日(土)銀座 柴田悦子画廊 20周年記念後期展に出品する予定です。ご高覧いただけましたら嬉しいです。↓

20年前の作品(上)最近の作品(下)それぞれの作家の新旧の絵が飾られています。

20年前の作品(上)最近の作品(下)それぞれの作家の新旧の絵が飾られています。

ホンアジサイの花を描きました。

今年の6月頃、高幡不動尊金剛寺で「ホンアジサイ」のスケッチをしてきました。今回はそのスケッチをもとに日本画の絵の具で描きました。

高幡不動尊には、自然の中に咲くヤマアジサイやガクアジサイが250種類7500株もあるそうで、都内ではなかなか見ることのできない種類のアジサイがたくさんあります。

「紫陽花」という漢字表記は、唐の詩人白楽天(白居易)が「白氏文集」の中でライラックに付けた名を,平安時代に翻訳する際、勘違いしてアジサイにあててしまったという説があるそうです。日陰で咲くアジサイに対して「紫陽花」の「陽」という字は違和感がありますが、確かに日向で咲くライラックには「陽」という字がよく似合います。また「白氏文集」の中で白楽天は「紫陽花」を「色ハ紫二シテ気ハ香バシク」と記しているのだそうで、アジサイに香りはあまり無く、ライラックには香水に使われるほどの良い香りがします。

「紫陽花」はアジサイではなく、ライラックの名前であったという説に、なるほど!!と思うばかりです。

先日、山梨にリンゴの花を描きに行きました。

リンゴの花はハナカイドウのように、1か所に4~5個の花をつけますが、中心に咲く1個の花は他より先に咲き、少し大きめの花をつけます。その中心に咲く花だけを残してリンゴの実を実らせるのだそうです。

王林の花は蕾が濃いピンク色ですが、咲き進むとだんだん白くなっていきます。花は少し丸っこい形で、花柄は大きな実をつけるだけあって、太くしっかりとしています。

フジ林檎の花はうっすらとピンク色がかった蕾をつけ、花は真っ白です。林檎の種類によって、花の特徴も少しずつ違うようです。

山梨の路地物の桃の花はすでに終わりを迎え、リンゴの花も散り始め、藤の花が満開になり、あっという間に初夏に咲く花々の季節となりました。

新宿御苑の八重桜を華やかに彩る、濃いめのピンク色をした関山という名の桜が咲き始めました。

関山が咲き始めると、新宿御苑での桜スケッチも、あともう少しで終了です。ソメイヨシノが散って八重桜が咲き始めると、不思議と雨や風の日が多くなり、今日も小雨が降っている中、傘を差しながらのスケッチでした。今日のような雨の日は、スケッチブックが湿ってしまうので、HBのえんぴつやシャーペンでは画用紙に線が描けないので、4Bや5Bの柔らかいえんぴつを使うとスムーズに描けます。でも、消しゴムが使えないので少し不自由です。

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

雄しべが花弁化して完全な花びらになっていないものを、旗弁と呼ぶのだそうですが、この関山の雄しべも小さな花びらのようになっていました。

新宿御苑のソメイヨシノが桜吹雪になって舞う中、ひときわ白く豊かな花を持つ、白妙という八重桜が咲きます。通りかかる人がもれなく「かわいい~!!」と歓声をあげています。今年はソメイヨシノが思ったより長持ちしたせいか、いつも人気がありすぎてスケッチができないでいる白妙が描けました。

豊かなウエーブを持つ白妙の花びらの動きがつかみにくくて、花の中心がずれやすく、描くたびに苦心しています。

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

新宿御苑では、チョウシュウヒザクラ、ヤエベニシダレ、大島桜、朱雀などの桜の花と、ハナカイドウ、ヤマブキ、ボケ、椿、などなど、今を盛りと美しい花々が咲いています。

葉月ホールハウス・春のアンソロジー展に、サムホール以下の作品を数点出品いたします。3月27日(日)〜5月5日(木) 木・金・土・日の週4日間 13時~19時 入場無料

お近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄り下さいませ。

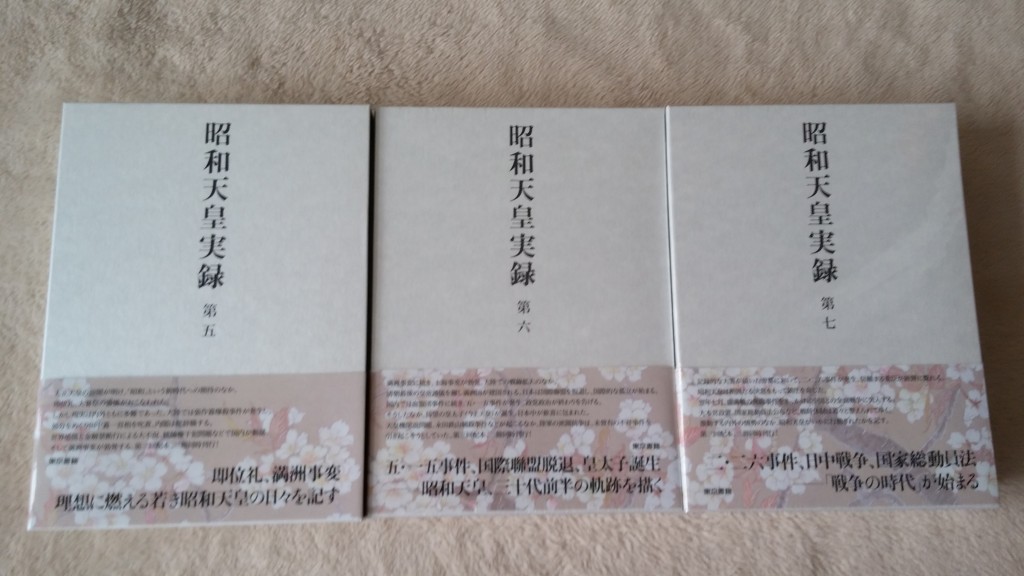

平成28年3月刊 昭和天皇実録 第5,6,7の帯の原画に「山桜」が採用されました。

新宿御苑に咲く山桜を描いた作品です。

第五 昭和三年~昭和六年(27~30歳)即位礼・満州事変

第六 昭和七年~昭和十年(31~34歳)皇太子誕生

第七 昭和十一年~昭和十四年(35〜38歳)二・二・六事件

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

昨年の山桜のスケッチです。

去年は美しい花を咲かせていた山桜の木でしたが 今年は切り株になってしまいました。切り株を見ると、ほとんど年輪の部分は無くなっていて、去年は、この皮一枚の状態で花を咲かせていたようです。もうこの木に咲く花は観れないのだなぁと思うと、感慨もひとしおです。

今年は切り株になってしまいました。切り株を見ると、ほとんど年輪の部分は無くなっていて、去年は、この皮一枚の状態で花を咲かせていたようです。もうこの木に咲く花は観れないのだなぁと思うと、感慨もひとしおです。

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

昨日、今日の新宿御苑は暖かく、スケッチをしている間にも、花の咲き具合が刻々と変わっていきました。ソメイヨシノが咲く少し前のこの時期には、陽光や大島桜、高遠小彼岸桜、小彼岸桜と、桜の花が次々に咲き始めます。

今日は、可憐に咲く小彼岸桜のスケッチをしました。小彼岸桜の花を描けるようになりたくて、毎年スケッチしてみるのですが、いまだに思うようなスケッチができません。今年は花の骨格がよく観察できるように、蕾の多い時期からスタートです。小さい花を持つ桜の花びらは、枝垂れ桜にしても、十月桜にしても、形がとても美しいのですが、小さくて観察するのに根気がいります。鉛筆をよく尖らせて、花びらの動きのリズムをとらえると、より描きやすいような気がします。

先日、江戸東京博物館 にて、レオナルド・ダ・ヴィンチ「糸巻きの聖母」を観てきました。 閉館1時間前に入場したせいか、来場者も少なく「糸巻きの聖母」の前で、幸せなひと時を過ごすことができました。「糸巻きの聖母」は、8号?ほどの小さな絵で、スコットランドのバクルー公爵家が所有し、公爵家が代々どこに行くにも連れて行き、家族のいる食卓に飾り、長い間受け継がれ、愛され続けてきた絵画だったと伺ったことがあります。

閉館1時間前に入場したせいか、来場者も少なく「糸巻きの聖母」の前で、幸せなひと時を過ごすことができました。「糸巻きの聖母」は、8号?ほどの小さな絵で、スコットランドのバクルー公爵家が所有し、公爵家が代々どこに行くにも連れて行き、家族のいる食卓に飾り、長い間受け継がれ、愛され続けてきた絵画だったと伺ったことがあります。

ダビンチのデッサンは、自然や人を限りなく冷静な目や心で観察しているように見えるのに、なぜその作品は、神をも感じさせる、温かく、深い慈愛に満ちた世界として、鑑賞者を魅了することができるのか、まるで神が描いたように感じる作品に、思わず涙が出そうになりました。500年前の偉大な作家の作品に、思いっきり感動できた展覧会でした。

ダビンチ展を観た感動で胸がいっぱいになりながら、つい考えてしまうことがありました。というのも、絵画において、人を包み込むような巨大な空間に描かれた絵は、迫力のある素晴らしいものではありますが「糸巻きの聖母」のように、小さくても無限に広がる絵画空間に、心を引き込んでくれる絵画は、何よりも大きな感動を生んでくれるのではないかと。物理的な空間には限界があり、心がつくる空間は無限であると。絵画とは、視覚が認識した世界を、人の心が広げる世界でありたいと。などと、つらつら考えながら帰路につきました。