先日、江戸東京博物館 にて、レオナルド・ダ・ヴィンチ「糸巻きの聖母」を観てきました。 閉館1時間前に入場したせいか、来場者も少なく「糸巻きの聖母」の前で、幸せなひと時を過ごすことができました。「糸巻きの聖母」は、8号?ほどの小さな絵で、スコットランドのバクルー公爵家が所有し、公爵家が代々どこに行くにも連れて行き、家族のいる食卓に飾り、長い間受け継がれ、愛され続けてきた絵画だったと伺ったことがあります。

閉館1時間前に入場したせいか、来場者も少なく「糸巻きの聖母」の前で、幸せなひと時を過ごすことができました。「糸巻きの聖母」は、8号?ほどの小さな絵で、スコットランドのバクルー公爵家が所有し、公爵家が代々どこに行くにも連れて行き、家族のいる食卓に飾り、長い間受け継がれ、愛され続けてきた絵画だったと伺ったことがあります。

ダビンチのデッサンは、自然や人を限りなく冷静な目や心で観察しているように見えるのに、なぜその作品は、神をも感じさせる、温かく、深い慈愛に満ちた世界として、鑑賞者を魅了することができるのか、まるで神が描いたように感じる作品に、思わず涙が出そうになりました。500年前の偉大な作家の作品に、思いっきり感動できた展覧会でした。

ダビンチ展を観た感動で胸がいっぱいになりながら、つい考えてしまうことがありました。というのも、絵画において、人を包み込むような巨大な空間に描かれた絵は、迫力のある素晴らしいものではありますが「糸巻きの聖母」のように、小さくても無限に広がる絵画空間に、心を引き込んでくれる絵画は、何よりも大きな感動を生んでくれるのではないかと。物理的な空間には限界があり、心がつくる空間は無限であると。絵画とは、視覚が認識した世界を、人の心が広げる世界でありたいと。などと、つらつら考えながら帰路につきました。

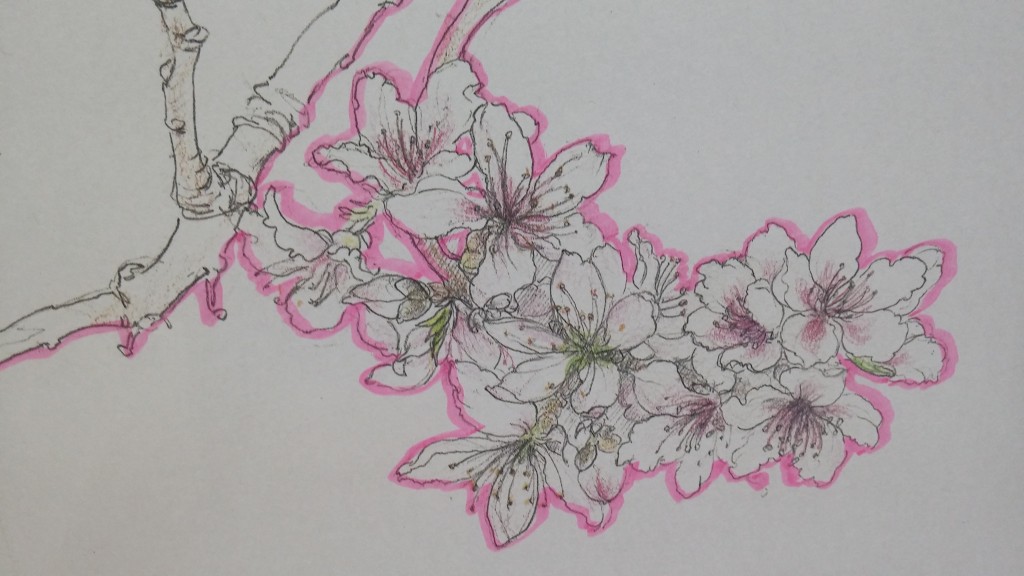

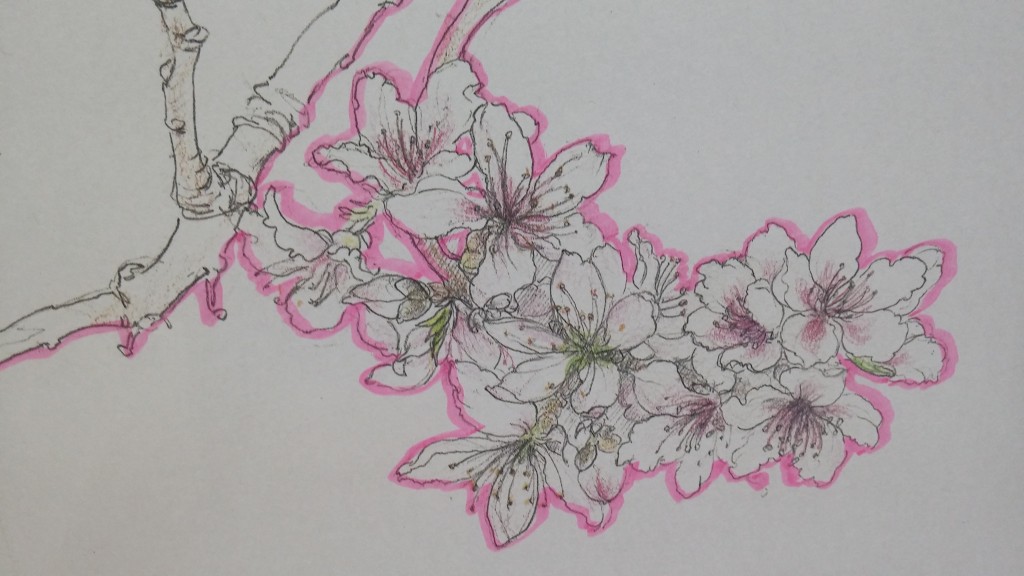

山梨県 石和 ハウス桃園の桃の花も、今日は8分咲きとなり、華やかになってきました。咲き始めの淡いピンク色と少し時間のたった濃いピンク色の花を同時に見ることができ、日々変化が美しいときです。

F4×2サイズの画面(↑)で、3時間くらい描きました。HB、2B、3Bの鉛筆、0,5mmHBのシャーペン、色鉛筆、ねり消しゴム、F4のスケッチブック(綴じ部分がつながっているもの)を使っています。

桃の花の特徴として、1本の枝先に花が密集して咲くので、1つ1つの花のディテールも大切ですが、塊りとしての形に常に気をくばって、全体→部分→全体→部分、といった意識を持ちながらスケッチをすると、いい形がとれてくるような気がします。

たとえば、花のついている枝全体の輪郭を確認しながら描きます。

たとえば、花のついている枝全体の輪郭を確認しながら描きます。 部分で大切なことは、一輪一輪の花の中心がとれているかを確認しながら、花の柔らかい表情や特徴をできる限り拾っていくことではないかなと思います。(スケッチには、人それぞれのとらえ方があるので、当サイトも自分の方法を見付けるための参考にしていただけると嬉しいです。)

部分で大切なことは、一輪一輪の花の中心がとれているかを確認しながら、花の柔らかい表情や特徴をできる限り拾っていくことではないかなと思います。(スケッチには、人それぞれのとらえ方があるので、当サイトも自分の方法を見付けるための参考にしていただけると嬉しいです。)

花が咲きかけの淡いピンク色の時は、シベが白く花粉は固くてオレンジの濃い色をしています。シベが赤くなってくると、花粉はきれいな黄色になり、赤いシベの中で目立つ色となり、受粉できる状態になります。

花が咲きかけの淡いピンク色の時は、シベが白く花粉は固くてオレンジの濃い色をしています。シベが赤くなってくると、花粉はきれいな黄色になり、赤いシベの中で目立つ色となり、受粉できる状態になります。 花は、時間とともに変化する過程で、花びらもシベも花粉もそれぞれの状態に合った美しい色や形の組み合わせで変化しているように感じます。

花は、時間とともに変化する過程で、花びらもシベも花粉もそれぞれの状態に合った美しい色や形の組み合わせで変化しているように感じます。

🌸🌸🌸

今日は 山梨県 石和のハウス桃園に行って来ました。新宿から高速バス(往復2800円)で石和まで行き、そこからタクシー(1600円くらい)でJAふえふき富士見直売所まで行きます。ここで入場料を500円払って、ハウス桃園に案内してもらいました。ハウスの中は暖かく風も無いので、花もちも良くスケッチしやすいです。 今年は暖冬で、桃の木の休眠期があまりとれなかったそうで、ハウスの桃の花は、まだ1分咲きくらいでした。見頃になるのは今週末くらいから?のようです。桃の栽培には休眠期という時期が必要だそうで、休眠期には、7℃以下の時間が800時間~1000時間くらいいるのだそうです。暖冬の今年は、なかなかその時間がとれず、ビニールハウスで囲うことができなく、花の時期も遅れたということらしいです。「最近の気候変動で、山梨でとれるフルーツもずいぶん変わってきたよ。ウチは昔リンゴ農家だったんだけど、リンゴはもうおいしくできないから今年は木を切ったんだぁ。桃も福島でたくさんとれるようになったしなぁ。」などと、桃の栽培をしているご主人が、今年ウチでできた最後のリンゴだよと私にリンゴを勧めながら言われておりました。気候と共に日本のフルーツ栽培も変わりつつあるようです。

今年は暖冬で、桃の木の休眠期があまりとれなかったそうで、ハウスの桃の花は、まだ1分咲きくらいでした。見頃になるのは今週末くらいから?のようです。桃の栽培には休眠期という時期が必要だそうで、休眠期には、7℃以下の時間が800時間~1000時間くらいいるのだそうです。暖冬の今年は、なかなかその時間がとれず、ビニールハウスで囲うことができなく、花の時期も遅れたということらしいです。「最近の気候変動で、山梨でとれるフルーツもずいぶん変わってきたよ。ウチは昔リンゴ農家だったんだけど、リンゴはもうおいしくできないから今年は木を切ったんだぁ。桃も福島でたくさんとれるようになったしなぁ。」などと、桃の栽培をしているご主人が、今年ウチでできた最後のリンゴだよと私にリンゴを勧めながら言われておりました。気候と共に日本のフルーツ栽培も変わりつつあるようです。

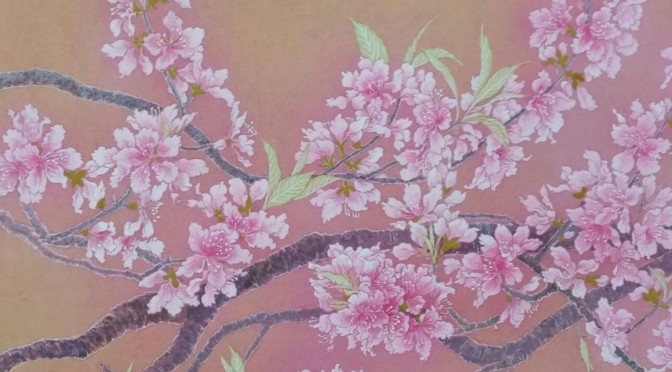

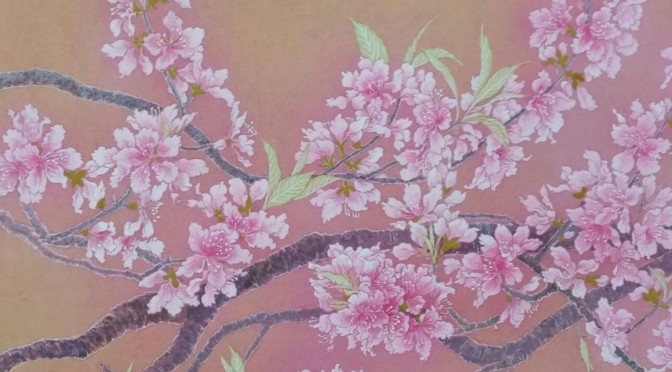

寒桜も8分~9分咲きとなり、すっかり華やかになりました。今日は晴天でしたが、意外と風があってスケッチをしていると冷え込む1日でした。 まだ蕾が残っている7分~9分咲きくらいの頃の花は、花の形がしっかりしていて、スケッチをするには一番描きやすい頃なのではないかと思います。

まだ蕾が残っている7分~9分咲きくらいの頃の花は、花の形がしっかりしていて、スケッチをするには一番描きやすい頃なのではないかと思います。

今年の冬は、暖かかったり寒かったりの繰り返しで、花が咲いたかと思うとすぐに散ってしまって、満開になっても、なんとなく花に元気が無く、きれいな形を見付けにくいような気がします。

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸お勧めの本🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

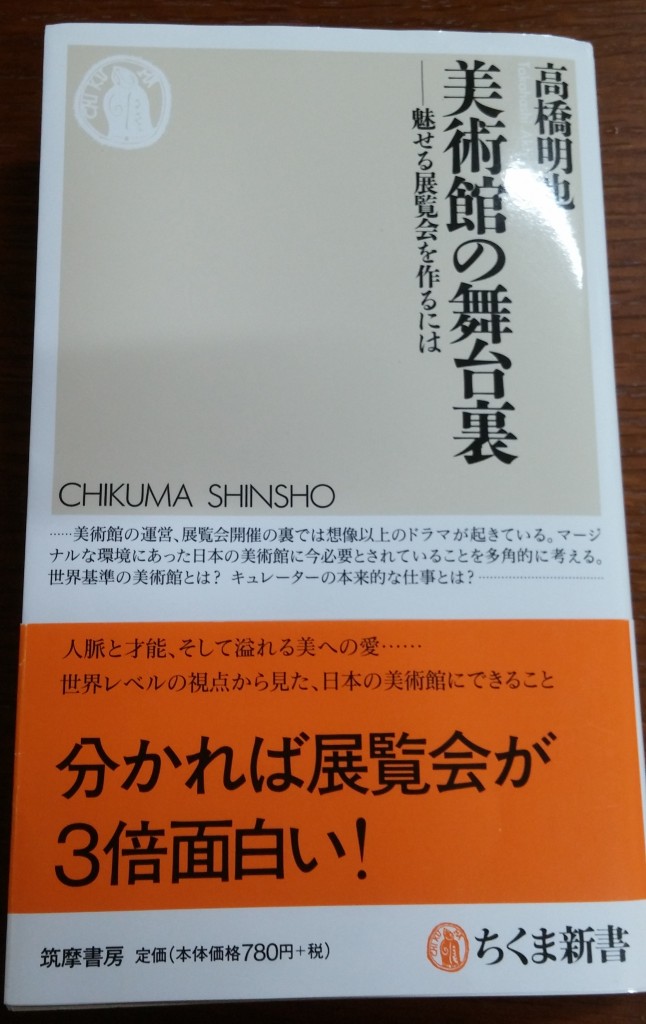

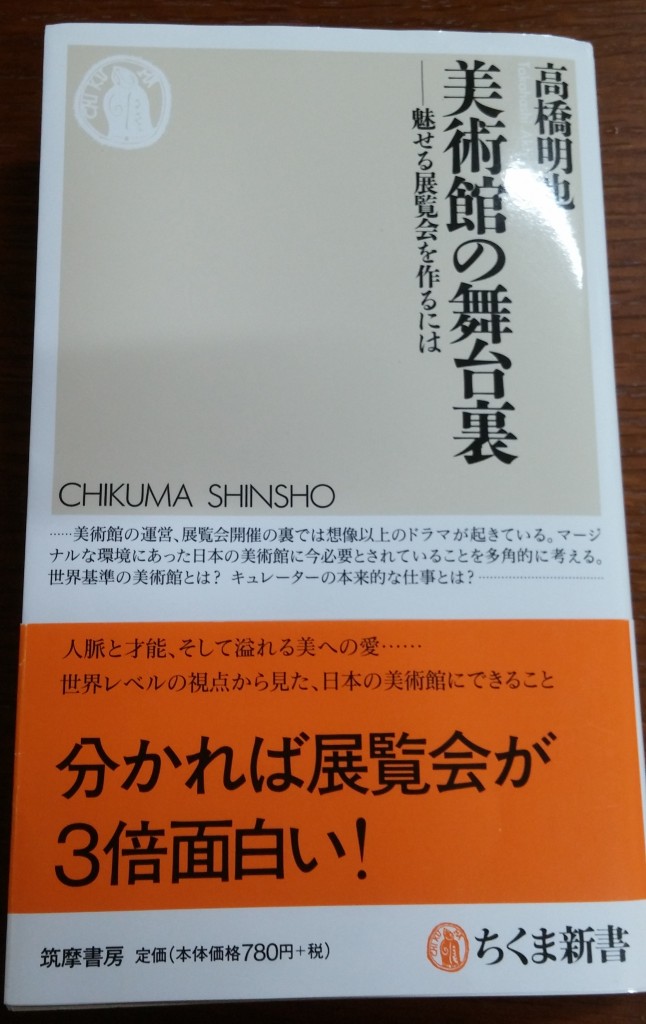

最近、三菱一号館 館長の高橋明也さんが書かれた「『美術館の舞台裏』ー魅せる展覧会を作るには(ちくま新書)」という本を読みました。美術界の興味深い話はもちろんのこと、内容も時代も多岐に渡って書かれておりました。かなりお勧めです。美術館の企画展を観ないと、損をしてしまうかもしれないと感じてしまいました。高橋さんの思うつぼです。絵を観ることから始まって、今、絵を描いている自分に、もう一度鑑賞者であった自分を思い出させてくれる貴重な一冊でした。

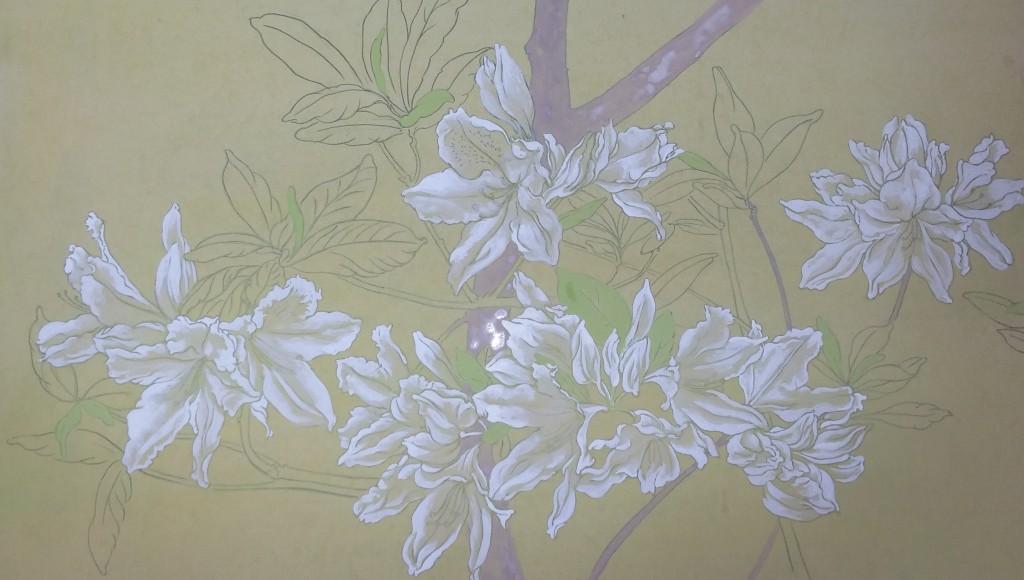

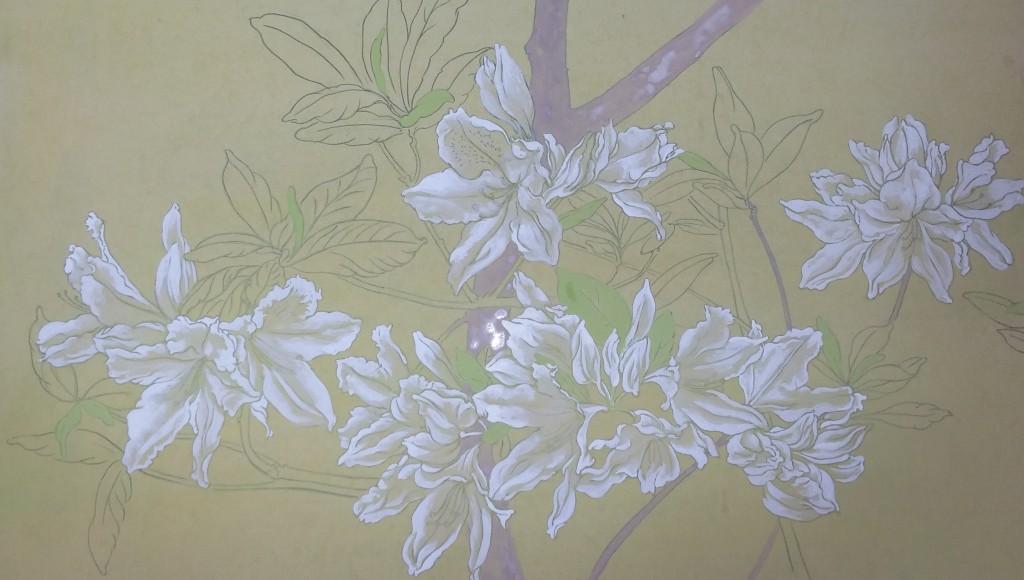

下図を写して下塗りが終わってから、筆を二本持って、花を「片ぼかし」しながら描いてみました。 「片ぼかし」とは、描いた線の片側を隈取筆などを使ってぼかしながら描くことです。墨絵や日本画はもちろんのこと、中国の絵画には古くから使われている描き方です。

「片ぼかし」とは、描いた線の片側を隈取筆などを使ってぼかしながら描くことです。墨絵や日本画はもちろんのこと、中国の絵画には古くから使われている描き方です。

葉と枝にも色を入れて、花に少し黄色の絵の具を刺して、全体のイメージの出来上がりです。

葉と枝にも色を入れて、花に少し黄色の絵の具を刺して、全体のイメージの出来上がりです。

片ぼかししたところを部分的に抑えながら、花に変化をつけます。

片ぼかししたところを部分的に抑えながら、花に変化をつけます。

画面の中で強弱を意識して、少しずつ手直ししながら仕上げます。

画面の中で強弱を意識して、少しずつ手直ししながら仕上げます。

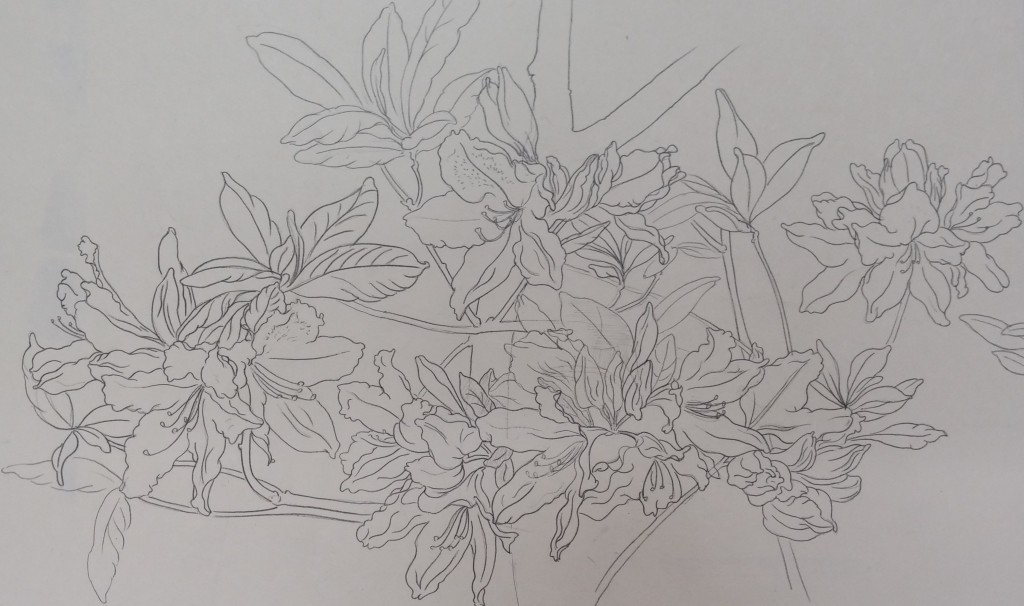

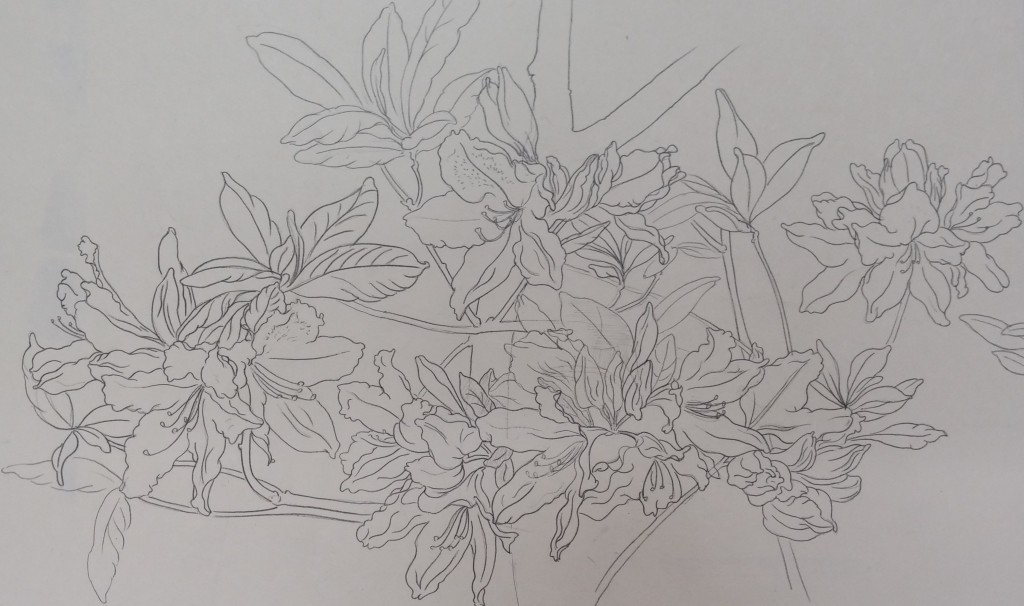

今日からレンゲツツジの制作を始めます。スケッチは去年5月のものです。

スケッチから下図を作ります。花の動きや空きの空間に気をつけて構図を考えます。左右、上下、斜めが対称にならないようにします。というのも、人間の目は違いを見つけるのが大変得意で、物と物との間にある空間の大きさや形、色の差を無意識に感じとり、立体や空間、動きなどを認識します。平面上に空間を感じさせるには、空きの空間も含めて意識的に、左右、上下、斜めが対称にならないよう、構図の段階でよく検討します。

この度は、お忙しい中ご来廊いただき、大変ありがとうございました。おかげさまで大盛況に終わりました。心から感謝申し上げます。今後とも変わらず精進してまいりますので、よろしくお願い致します。

桔梗

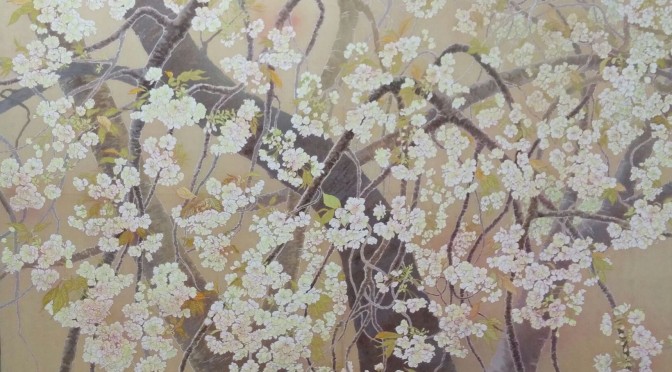

関山‐さくら

山桜

ホトトギス

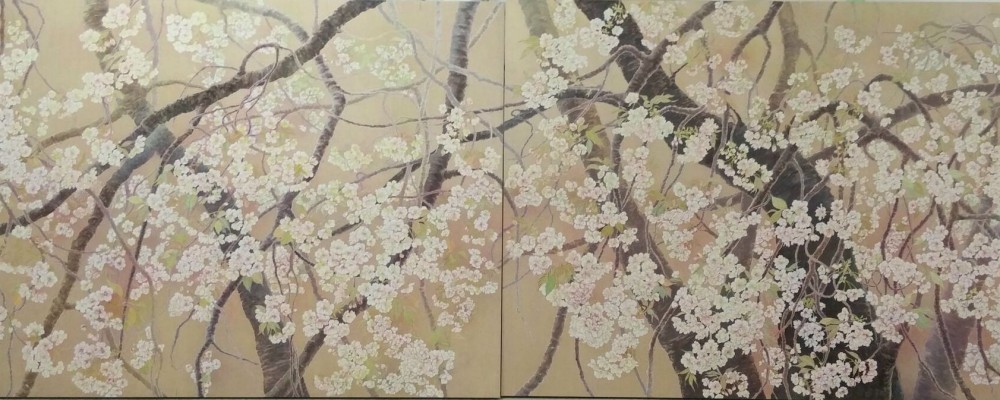

はなあび1ーP100号

山桜

はなあび

はなあかりー変形30号

ソメイヨシノ

うこん桜

はなたちばな

寒桜

はなあかり(変形30号)

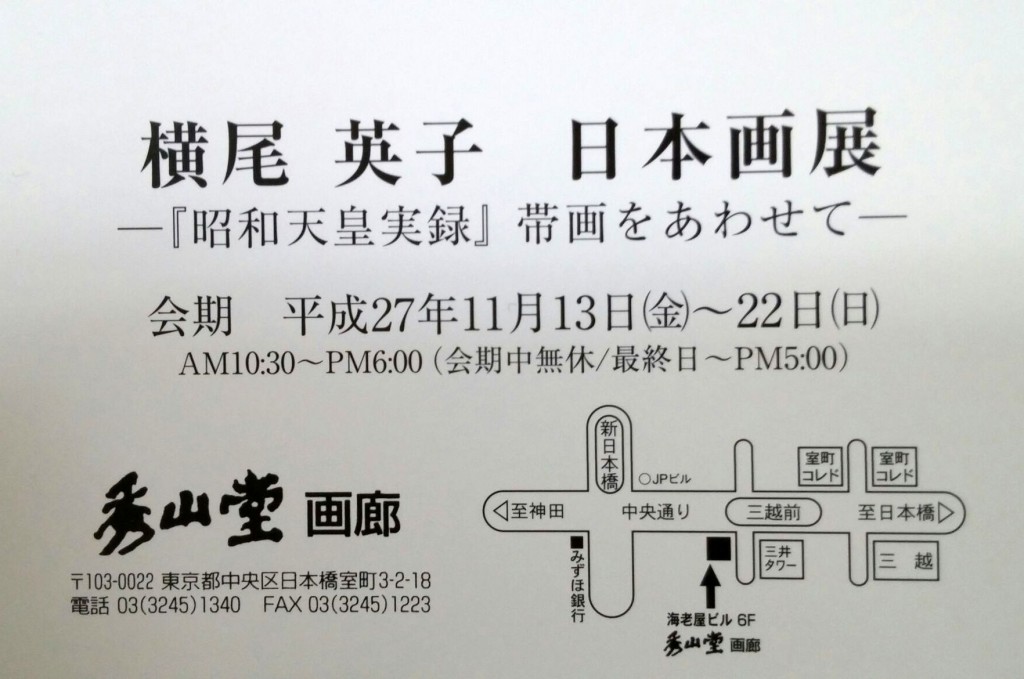

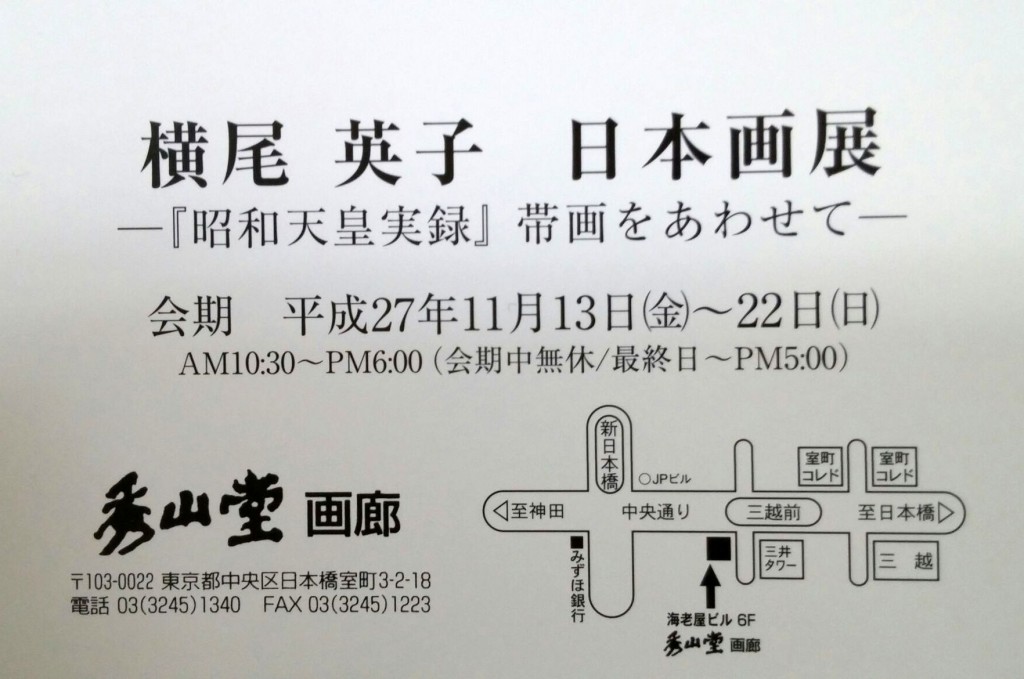

11月13日(金)~22日(日)まで 日本橋 秀山堂画廊にて個展をいたします。サイトをご覧の皆様、お気軽にお立ち寄りくださいませ。103-0022 東京都日本橋室町3-2-18海老屋ビル6F TEL03-3245 1340

はなあび1 P100号

はなあび1 P100号

芙蓉 P8号

芙蓉 P8号

夏の終わりに皇居東御苑でスケッチした芙蓉の花を日本画の絵の具で描きました。東御苑は、旧江戸城の本丸、二の丸、三の丸の一部を宮殿の造営にあわせて皇居付属庭園として整備されたものだそうです。いつもきれいに整備された美しいお庭と、自然のままに残された木陰の空間があり、一年を通していろいろな花を見ることができます。江戸城の天守閣、大奥、松の廊下などの跡地に咲く花を、のんびりとスケッチできる素敵な場所です。

皇居東御苑

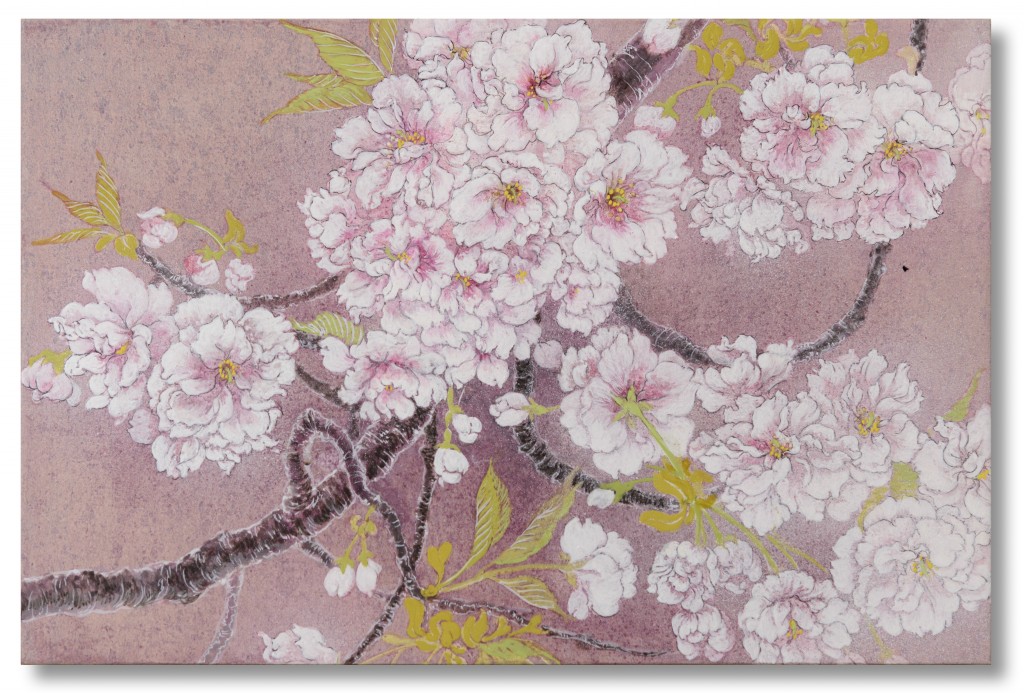

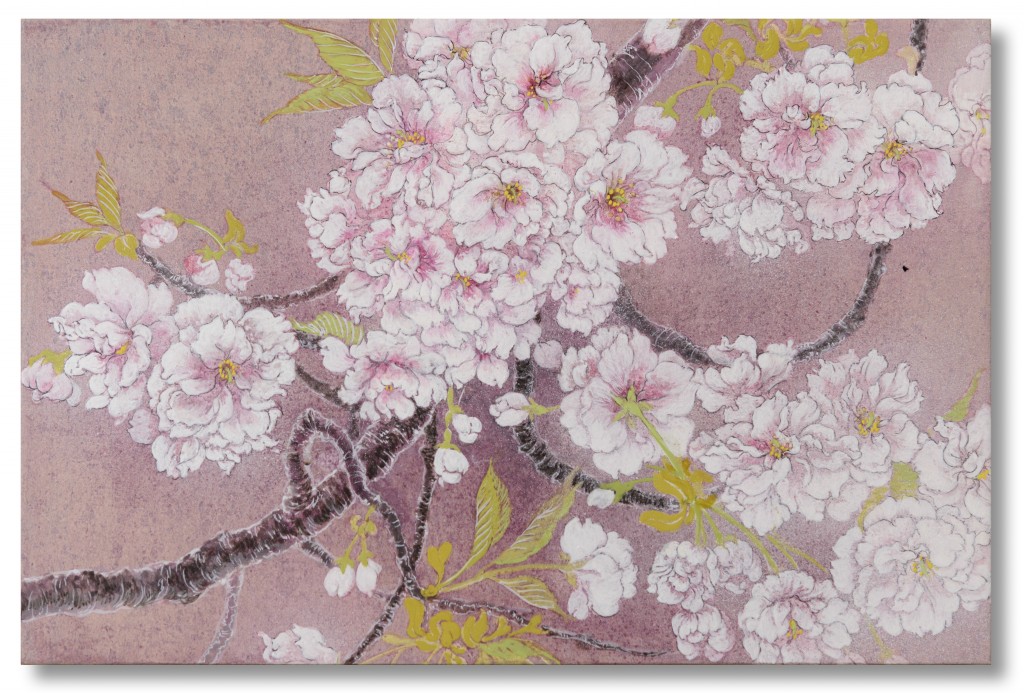

桜(関山)12号 Cherry blossoms (kanzan) Japanese‐style paintings

桜(関山)12号 Cherry blossoms (kanzan) Japanese‐style paintings

春に咲く桜の花の中でも、東京では年によって五月連休近くまで咲いている「関山」という名の桜の花があります。花びらの枚数が多く、花の骨格がわかりにくく、スケッチしずらい花ですが、華やかでたっぷりした美しい花です。先日、NHKの歴史秘話ヒストリアという番組を観ていて、東京には『グルーの桜』と呼ばれている桜の木があり、それが「関山」であることに気がつきました。グル―とは太平洋戦争前の駐日米国大使ジョセフ・グル―のことですが、太平洋戦争が始まり、グル―が10年間を過ごした日本を去る直前に「この桜が大きくなって花開くときに、きっと日米の間に平和が戻っているように」と、桜の若木を大使公邸に植えていったのだそうです。その後、その桜は枯れてしまったそうですが、一本の枝が港区の麻布小学校に枝分けされ、植樹されているそうです。平和を願う想いを込めて桜の木を植樹したグル―に寄せて、今回は「関山」を描いてみました。

花橘

花橘

東京書籍さんから出版されております「昭和天皇実録」3,4巻 9月出版の帯の原画です。みかんの花の古名として「花橘」という題名にいたしました。

11月13日~22日まで 日本橋 秀山堂画廊(103-0022 東京都日本橋室町3-2-18海老屋ビル6F TEL03-3245 1340)での個展に出品いたします。

今年2月に石和のハウス桃園でスケッチした桃の花を日本画の絵の具で描きました。桃の花も薄ピンク色に咲く桜の花のように、薄ピンク色に咲き、中心から少しずつ濃いピンク色になります。

今年2月に石和のハウス桃園でスケッチした桃の花を日本画の絵の具で描きました。桃の花も薄ピンク色に咲く桜の花のように、薄ピンク色に咲き、中心から少しずつ濃いピンク色になります。

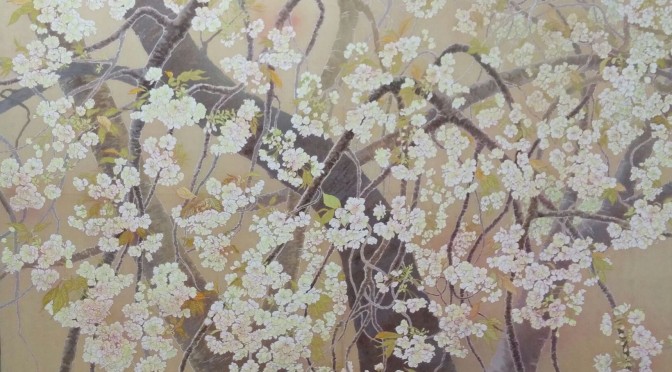

今春に新宿御苑でスケッチした山桜を、日本画の絵の具で描きました。山桜は、新宿御苑ではソメイヨシノとほぼ同時に咲き、赤みをおびた葉と同時に白い一重の花をつけます。奈良の吉野山に咲く山桜に想いを馳せながら制作しました。

今春に新宿御苑でスケッチした山桜を、日本画の絵の具で描きました。山桜は、新宿御苑ではソメイヨシノとほぼ同時に咲き、赤みをおびた葉と同時に白い一重の花をつけます。奈良の吉野山に咲く山桜に想いを馳せながら制作しました。

もう少し手を入れて、11月の個展に出品しようかなと思っています。

春にスケッチをした福禄寿という名の八重桜を岩絵の具で描いてみました。福禄寿とは、幸福,封禄(財産)、長寿 の意味だそうで、この八重桜もその名にふさわしい豊かで美しい花です。

春にスケッチをした福禄寿という名の八重桜を岩絵の具で描いてみました。福禄寿とは、幸福,封禄(財産)、長寿 の意味だそうで、この八重桜もその名にふさわしい豊かで美しい花です。

今年スケッチした八重桜(関山)を岩絵の具(日本画の絵の具)で描きました。関山は花びらの数が多く、華やかでバラの花とよく似ています。桜の花はバラ科であることを強く感じる花です。

今年スケッチした八重桜(関山)を岩絵の具(日本画の絵の具)で描きました。関山は花びらの数が多く、華やかでバラの花とよく似ています。桜の花はバラ科であることを強く感じる花です。

先月スケッチした屋久島シャクナゲを、岩絵の具(日本画の絵の具)で描いてみました。花の奥行感を出す色とシャクナゲの花本来の色がなかなかうまくかみ合わず、思ったより制作に時間がかかってしまいました。11月まで少しずつ手を加えていって、個展に出品するつもりです。

先月スケッチした屋久島シャクナゲを、岩絵の具(日本画の絵の具)で描いてみました。花の奥行感を出す色とシャクナゲの花本来の色がなかなかうまくかみ合わず、思ったより制作に時間がかかってしまいました。11月まで少しずつ手を加えていって、個展に出品するつもりです。

先日スケッチした石楠花を、金地の色紙に岩絵の具で描いてみました。構図はスケッチとは少し変えて、より動きがでるように描きました。

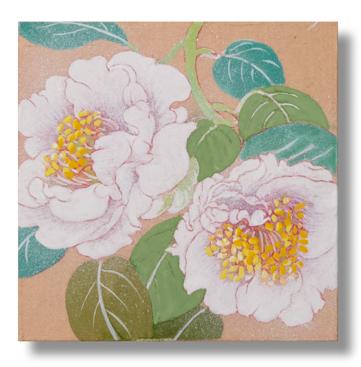

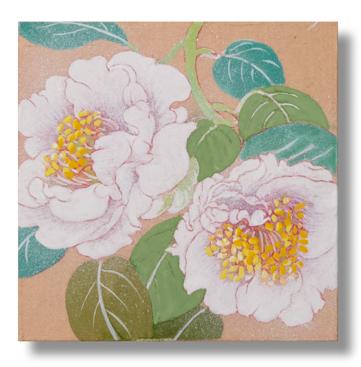

✿✿✿ 今春描いたスケッチをもとに本画を描きました。(13×13サイズ) ✿✿✿

寒桜(かんざくら)日本画 1Cherry blossoms

桃の花 日本画 1 Peach blossoms

椿(つばき) 日本画 1 Camellias- Japanese painting

寒桜(かんざくら)日本画6 Cherry blossoms

福禄寿(八重桜) Cherry blossoms

関山(八重桜)Cherry blossoms

寒桜(かんざくら)日本画5 Cherry blossoms Cherry blossoms-Japanese painting

寒桜(かんざくら)日本画2 Cherry blossoms

白梅 日本画 Ume blossoms

桃の花 日本画 2 Peach blossoms

寒桜(かんざくら)日本画4 Cherry blossoms

椿(つばき) 日本画 2 Camellias

椿(つばき) 日本画 3 Camellias

桃の花 日本画 3 Peach blossoms

椿(つばき) 日本画 4 Camellias

寒桜(かんざくら)日本画3 Cherry blossoms Cherry blossoms-Japanese painting

Cherry blossoms, Peach blossoms, Ume blossoms, Camellias

Japanese‐style paintings

今年の2月にスケッチした寒桜と、そのスケッチをもとに本画の制作をしてみました。

下地は焼箔、サイズは13×13です。

イメージを変えてもう一枚。

今春スケッチした椿(つばき)の花を日本画にしてみました。少し浮いたように見えるパネルを使って13×13で製作しました。紙は桜の草木染めの和紙です。和紙、パネルは、西荻窪の数寄和さんにて購入しました。↓はスケッチです。

桃の花 日本画 1

桃の花 日本画 2 Peach blossoms

桃の花 日本画 3 Peach blossoms

今年スケッチした桃の花を、桜の草木染めの紙(西荻 数寄和さんにて購入)に描きました。13×13サイズ

ウコン桜のスケッチをもとに制作いたしました。WSMサイズの横構図と縦構図です。

福禄寿(桜)のスケッチをもとに制作いたしました。P4サイズ

福禄寿(桜)のスケッチをもとに制作いたしました。P4サイズ

3月29日~4月19日まで、善福寺公園近くの葉月ホールハウスにて、横尾英子小品展を開催しております。なお、葉月ホールハウスは、13:00~19:00まで、火、水曜日が休廊日で、日曜日は音楽会となりますので、展示はお休みです。お近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄り下さい。

桃の花

桃の花

葉月ホールハウス/HAZUKI HALL HOUSE

日本画家 横尾英子のページ・Japanese painter ・Eiko Yokoo ・Japanese‐style paintings

閉館1時間前に入場したせいか、来場者も少なく「糸巻きの聖母」の前で、幸せなひと時を過ごすことができました。「糸巻きの聖母」は、8号?ほどの小さな絵で、スコットランドのバクルー公爵家が所有し、公爵家が代々どこに行くにも連れて行き、家族のいる食卓に飾り、長い間受け継がれ、愛され続けてきた絵画だったと伺ったことがあります。

閉館1時間前に入場したせいか、来場者も少なく「糸巻きの聖母」の前で、幸せなひと時を過ごすことができました。「糸巻きの聖母」は、8号?ほどの小さな絵で、スコットランドのバクルー公爵家が所有し、公爵家が代々どこに行くにも連れて行き、家族のいる食卓に飾り、長い間受け継がれ、愛され続けてきた絵画だったと伺ったことがあります。